Die letzten schönen Tage versäumt (oder doch auch schon dunstig, wie Peter am Kieneck angemerkt hat), daher noch schnell vor der angekündigten Wetterverschlechterung losmarschiert. Ob Störungszone oder Affenhitze ist übrigens egal, beides fürs Wandern nicht animierend!

![Auf dem stellenweise überraschend alpinen Voralpenhöhepunkt Reisalpe]()

Ein naheliegendes Ziel und früher Aufbruch sind angezeigt – da passt die Reisalpe, die ich im Hochsommer schon lange nicht erlebt habe, und nicht über die Kleinzeller Hinteralm (dort waren wir unlängst nahe dran mit Tiefblick vom Hochstaff). Für die Auffahrt bis in etwas luftiger Höhen eignet sich vor allem auch das Dürrental, in Innerfahrafeld kurz vor Hohenberg vom Traisental abzweigend. Passt schon – im engen Waldgraben 12 Grad, Parkplatz bei Abzweigung der Hahnfeichten-Forststraße auf 800 m.

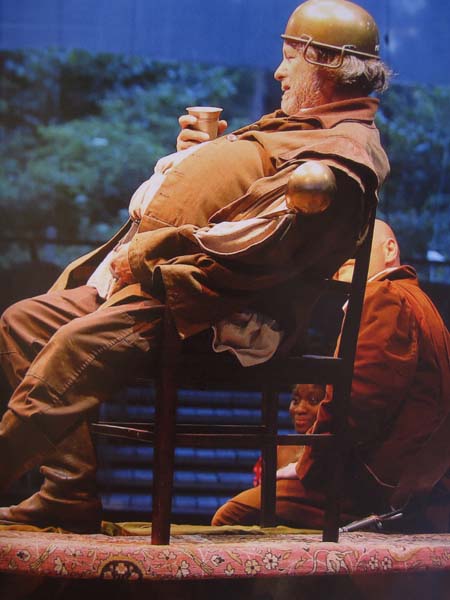

![]()

Großblütiger Fingerhut

Es ist erst knapp nach 7 Uhr, und die zügig steigende Forststraße entlang bringen nur die wiederholten Blicke auf den Höhenmesser mit seiner rasch zunehmenden Meterzahl etwas Abwechslung. Dazu gelbe Blumen am Wegrand, schon verblühender Fingerhut als Frühsommerrest, Klebriger Salbei als Hochsommerblume, alles ein wenig verstaubt… Bei der westlichen Brennalmwiese auf Steig abzweigend – durch einen kurzen Holzschlag fast verwuchert (wer soll da auch ausschneiden?), danach ein seichter Hohlweg als zu vermutender Wildwasserrinne bei starkem Regen. Wenn es nass ist, also besser (wie im Winter) den Forstweg vorbei am Brennalmhaus nehmen!

![]()

Brennalm - weit ins Mittelalter zurückreichender Bauernhof, in der Industrialisierungszeit zu den großen Waldbesitzungen gekommen (Wittgenstein), das stattliche Stilhaus unbewohnt, daneben die Mauerrest alter Wirtschaftsgebäude, Blick zum Hohenberger Hegerberg

Bei der “Nagelland-Alm” beginnt die untere (südliche) Reisalmwiese und der hübsche Gebirgsblick über die Baumwipfel hinweg. Trotz leichtem Dunst, sind fern die Veitsch und der Hochschwab gerade noch erkennbar, Ötscherfoto besser im klaren Herbst… Ich halte mich am rechten Waldrand im Schatten, und bei den Hütten am Beginn der oberen Reisalmwiese gibt es einen längeren Fotoaufenthalt (kommen vielleicht die Hüttenbewirtschafter nach? fragt der innere Schweinehund…).

![]()

Altes Naturholz mit Kern und Splint

![]()

Alte Holzbaukunst mit hölzernen "Zwischennägeln" (genau hinschauen bringt oft was Interessantes)

![]()

![]()

Nichts rührt sich ringsum, außer die wieder aufkommende “Gehlust”, also mache ich mich an den bald stärker steigenden Fahrweg, der als langer “Schlauch” über die ziemlich verdorrten Wiesen hinaufzieht. Beim oberen Hag gibt es einen Stau – die dicht gedrängte Rinderherde (beim Abstieg wieder begegnet). Das passt gerade, denn hier über den Elektro-Drahtzaun steigend komme ich links zum imposantesten Absturz der “Reismäuer”.

![]()

Kluftzone der Reisalpen-Bergzerreißung, hier noch wiesig

![]()

Bergkante mit Hinteralm und Schwarzkogel

![]()

Klüfte und Zacken der "Reismäuer"

Drei Naturbesonderheiten: Von der abgeweideten Wiesenfläche hinaus ins noch immer blühende bunte Rasenbiotop. Achtung auf Löcher – schon pfeift ein Murmeltier (im Tele nicht auffindbar…)! Dazu das geologische Phänomen der ‘”Bergzerreißung” – auf einer Unterlage von schiefrigen und wasserhaltenden Werfener Schichten lagern wie “schwimmend” die dünnplattigen spröden Gutensteiner Kalke, und durch horizontale Gleitvorgänge und Zerrungen bilden sich Kluftspalten. Die Westseite der Reisalpe ist schon vorundenklichen Zeiten abgebrochen, vom zerfallenden, hinabrieselnden Gestein soll ja der Bergname kommen. Die Kluftmulden und Einrisse münden “blind” in die Abstürze der “Reismäuer” aus, besonders eindrucksvoll beim “Hölltor”. Übrigens bilden an der Südseite der Reisalpe solche Zerrungsspalten tiefe Schachthöhlen, die wegen dem zerfallenden Gestein nur äußerst schwierig, wenn überhaupt, zugänglich sind – die “Rumpelbauernklüfte”.

![]()

Das "Hölltor"

![]()

Felszacken beim "Hölltor"

![]()

Ausblik ins obere Traisental und gegen Mariazeller Bergland

Wieder zurück auf dem Fahrweg, kommt die Almbegrenzung mit Weiderost und “Schußlucken”, am Zaun eine Tränkwanne, die mittels eines langen Schlauches vom Quellaustritt kurz unterhalb des Schutzhauses gespeist wird. Wo dieses zuerst (oder zuletzt) sichtbar wird, zeigt links eine Tafel den Einstieg zum “Jägersteig” an. Nach schroffen Einstieg (aber gut zu bewältigen) geht es dort hinab zu den Forststraßen nahe dem Gscheidboden, und links haltend könnte man als Abstiegsvariante wieder zur Dürrental-Parkplatz kommen. Übrigens ragt dort aus dem Wald ein Felszahn auf, und die Blockhalden enthalten Großfossilien (in meiner Traisner Lehrerzeit hat einer von den Förster-Schwaiger-Buben einen riesigen Ammoniten /?/ angeschleppt, wenn ich mich richtig erinnere), ich konnte in den Kalkplatten beim “Hölltor” leider nichts finden.

![]()

Weiderost und verschlossene "Schußlucken" (rechts, die Stangen können leicht entfernt werden, um dem Weidevieh den Durchgang zu ermöglichen)

![]()

Das historische Reisalpen-Schutzhaus des Österr. Touristenklubs (Dienstag Ruhetag)

Eine kleine Stärkung auf der Hausbank (wenn alle Mehlspeisen dort so gut schmecken… verlockende andere Angebote, aber mittags esse ich schon wieder zuhause…). Dann geht es an die Gipfelfotos, übrigens Zeitangaben – Aufstieg mit “Fotoarbeit” und Abstecher in zwei Stunden, Abstieg in 80 Minuten, alles gemütlich.

![]()

Gipfelkreuz, Marienmarterl (wohl kaum mit der historischen Eisengussfigur) und Gipfelblöcke (Spitzer Marmor aus der Wachau ?!)

Der Abstieg verläuft ohne Besonderheiten, bei noch immer noch nicht zu starker Hitze, aber wohin ist das Weidevieh verschwunden? Indem die unteren “Schußlucken” offen sind, haben sie freien Auslauf und lagern nun bei den alten Hütten im Schatten – nicht eine Kuhhorde oder Herde, nein eine familäre Rindergesellschaft, wie die Bilder zeigen. Mütter mit schlafenden Kindern, altgediente Kühe wie hingegossen, etwas neugierig aufmuckend die Halbwüchsigen, und einzelne junge Stierln oder Kalbinnen haben sich von den Alten separiert – allesamt höchst menschlich wirkende Almausflügler!

![]()

![]()

![]()

Wer bist du - Stierl oder Kalbin? Jedenfalls ganz friedlich wiederkauend...

Übers “Nagelland” und den bequemen Forstweg beim Brennalmhaus vorbei geht es zügig talwärts, und Interessante gibt es auch noch ein wenig…

![]()

Wollkopf-Kratzdistel

![]()

Gerade beim Fingerhutfoto an der Brennalmwiese dröhnt es hinter mir her – Holzlaster mit Anhänger! Schnell hinauf über den Wiesenrain, und zum Glück vertreibt ein günstiger Windzug die Staubwolken in eine andere Richtung. Aber ein kleiner “Wüstengeschmack” bleibt doch im Wald hängen, und so bin ich froh, nicht noch mehr eingestaubt wieder beim Auto anzulangen (die Autowäsche war ohnehin für die nächsten Tage geplant). Ein schöner Bergvormittag jedenfalls ist vorbei, und wenn auch die Hitzetage drohen, es wird schon nach den “Hundstagen” wieder Wanderwetter kommen…

![]()